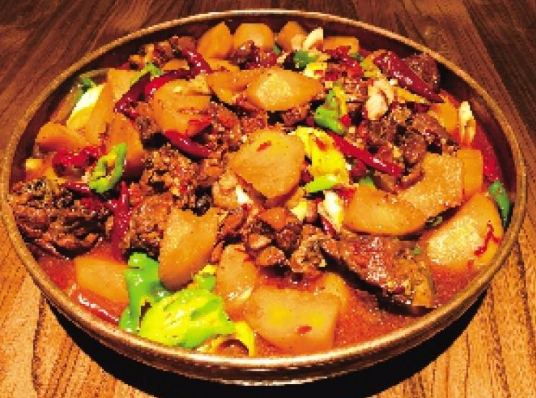

說真的,第一次在臺北巷弄裡那家不起眼的小館子,看到服務生端上那豪邁到不行的大盤子,上面堆著小山似的雞塊、土豆塊(馬鈴薯),還有浸在紅亮湯汁裡糾纏著的寬皮帶麵時,我內心是震驚的。這麼大一盤?! 這哪是兩個人吃得完的啊!那股撲面而來的花椒麻香混合著辣椒的熱情,瞬間就勾走了我的魂。從此,這道霸氣十足的新疆大盤雞,就成了我廚房裡時常出現的「大工程」,也累積了不少失敗與驚喜的經驗。今天就來掏心掏肺,分享我的大盤雞探索旅程,從靈魂醬料、關鍵食材到繁瑣步驟,一次說個明白!

目錄

(食譜核心:風味的靈魂骨架)

大盤雞食譜千變萬化,就像新疆那片遼闊的土地,不同區域、不同家庭都有屬於自己的那一味。它不像某些精緻料理有絕對標準,反而更像是一種充滿生命力的家常藝術。我覺得它的精髓在於濃烈紮實的醬香、花椒帶來的麻感、以及最後那畫龍點睛的甜味三者的完美平衡。

經過無數次試做和調整(也參考了不少網路神人的分享),我認為一個好吃的大盤雞食譜至少要照顧到這幾個層次:

- 香料轟炸:八角、桂皮、花椒、草果(沒有的話用多點八角也行)、小茴香... 這些乾香料是醬汁深邃底蘊的關鍵。別省!特別是花椒,麻香是靈魂!

- 醬料三重奏:豆瓣醬提供鹹香與發酵風味,番茄醬/新鮮番茄帶來微酸與柔和基底,醬油則是鹹鮮擔當。比例很重要!

- 「辣」與「麻」的雙重體驗:乾辣椒段負責香辣(不敢吃太辣就去籽),花椒負責麻感。兩者缺一都不夠地道。

- 甜味的點睛:一點點糖(冰糖更好)能完美融合所有刺激的味道,讓整體更圓潤飽滿,層次立現!少了這一味,整鍋會顯得過於「衝」。

(我踩過的坑:食譜版本選擇)

網路上食譜百百種,有的強調複雜香料,有的標榜簡易快速。我試過一個號稱「十分鐘完成」的版本... 結果簡直是災難! 香料味出不來,雞肉也沒入味,湯汁稀稀拉拉,完全不是那回事。大盤雞要有深度,香料爆香、雞肉煸炒上色、燉煮入味這三個步驟的時間,真的省不得!

這裡整理幾個我認為比較靠譜的大盤雞食譜風格型別比較:

風味派別實用比較表

| 風格型別 | 特色重點 | 適用物件 | 我的真心話 |

|---|---|---|---|

| 經典北疆風 | 香料組合複雜嚴謹 (八角、花椒、草果必備),醬香濃鬱醇厚,辣度麻度較高。土豆煮到軟糯化開。 | 追求地道風味、不怕麻辣的勇者 | 最接近我記憶中的味道!香料爆香時廚房那個香氣啊... 缺點是備料確實費工一點。 |

| 家常融合風 | 簡化香料 (八角、花椒為主),可能加入醬油膏或蠔油提鮮,甜味較明顯,辣麻度可靈活調整。土豆塊保持形狀。 | 家庭日常烹調、口味偏好溫和帶甜者 | 最常在家做的版本!靈活性高,家人接受度廣。有時會偷懶多加點番茄醬調和。 |

| 南疆熱辣風 | 大量使用當地特產的線椒/安集海辣椒,突出直接的香辣衝擊,麻度相對低。醬料使用較少,更突出食材原味。 | 嗜辣如命的挑戰者 | 辣到噴火但過癮!試過一次,邊吃邊灌牛奶... 佩服新疆朋友的吃辣功力!建議初次嘗試者辣椒量減半! |

| 清真秘製風 | 注重香料研磨成粉或使用特定香料油,風味更融合細膩。不放醬油,靠鹽調味,顏色較淺但風味獨特。 | 想體驗不同風貌、或遵循特定飲食習慣者 | 風味很特別,溫潤不刺激!少了醬油我個人覺得少了點「鑊氣」,但朋友很喜歡其優雅感。 |

(食材關鍵:成就美味的磐石)

好食譜是骨架,真材實料才是血肉!大盤雞的食材看似粗獷,但每個環節都馬虎不得。說真的,食材的新鮮度與選擇,常常決定了這鍋大盤雞的靈魂深度。

- 主角:雞肉

- 推薦選擇: 帶骨的仿土雞腿塊或放山雞塊是首選!雞腿肉結實有彈性,久煮不柴,雞骨還能增添湯汁風味。絕對不要用雞胸肉!那會讓你得到一鍋柴到懷疑人生的雞肉塊...(別問我怎麼知道的,血淚教訓!)

- 處理要點: 剁成適口大小(約5-6公分),務必徹底洗淨血水並瀝乾!這步驟超級重要,關係到後續煸炒時會不會黏鍋、湯汁會不會混濁腥氣重。我會先用清水抓洗幾遍,再用廚房紙巾徹底壓乾。

- 靈魂搭檔:土豆(馬鈴薯)&青紅椒

- 土豆: 選擇黃肉、澱粉質高的品種(像美國褐皮馬鈴薯),燉煮後才會軟糯綿密,吸飽湯汁精華。切滾刀塊,大小要夠大(比雞肉塊略小或相當),太小容易煮散。削不削皮看個人,我喜歡保留一點皮,口感更豐富。(備註:臺灣的馬鈴薯品種有時水分較多,可以稍微切大塊點或在步驟後段再下鍋,避免煮成糊喔!)

- 青紅椒: 厚肉甜椒為佳(紅、黃、綠皆可,配色好看)。去籽切菱形片或大塊。它們主要提供清甜口感與豐富色彩,在最後階段才加入,保持爽脆感。用青辣椒代替?當然可以,但辣度會飆升!

- 隱藏功臣:寬皮帶麵 (褲帶麵 / 拉條子)

- 這絕對是大盤雞的靈魂伴侶!沒有寬麵墊底吸湯,就像吃滷肉飯沒配酸菜一樣,少了最重要的一環!在臺灣,取得道地手工寬麵需要點運氣。我的解決方案:

- 傳統市場找製麵攤:問問有沒有賣寬度約1.5-2公分的拉麵或刀削麵(要夠厚實)。

- 大型超市冷凍櫃:有時能找到冷凍的陝西褲帶麵或蘭州拉麵(寬的款式)。

- 終極懶人法: 用品質好的手工寬扁義大利麵 (Tagliatelle) 替代!煮得稍微硬一點點(彈牙),效果意外地很棒!千萬別用細麵或陽春麵,那會毀了整盤!

- 這絕對是大盤雞的靈魂伴侶!沒有寬麵墊底吸湯,就像吃滷肉飯沒配酸菜一樣,少了最重要的一環!在臺灣,取得道地手工寬麵需要點運氣。我的解決方案:

- 香料大軍:成就風味的魔法粉末

- 核心成員 (必備): 乾花椒(選購時聞聞香氣夠不夠麻)、八角(整顆飽滿)、桂皮(一小段就夠香)。

- 重要成員 (強烈建議): 乾辣椒段(種類影響辣度,一般選二荊條或普通紅乾椒)、草果(拍破,香氣特殊,沒有的話多放一個八角)、小茴香籽(增加風味層次)。

- 點睛成員 (可選): 香葉(1-2片)、白芷(一小片,味道強烈,慎用)、丁香(1-2顆,味道濃鬱,慎用)。

- 醬料三雄: 郫縣豆瓣醬(靈魂醬料!選顏色紅亮、豆粒完整的)、番茄醬(或新鮮番茄丁,提供酸香基底)、醬油(生抽提鮮,少量老抽增色)。

(採買真心話:香料哪裡找?)

說實話,第一次照著正宗大盤雞食譜去採買,看到那一長串香料名單,我頭都大了。在臺灣,八角、花椒、乾辣椒這些還好解決,草果、小茴香籽這些真的不是每個超市或雜貨店都有!我的經驗是:

- 傳統大市場 / 南北貨行: 這是寶庫!通常香料種類齊全,還能散裝購買,用量少時很划算。老闆通常也很懂。(重點推薦!)

- 大型超市進口香料區: 像City'super、Jasons這種,通常有包裝好的小茴香籽、草果(但價格較貴)。

- 網路購物: 蝦皮、PChome 24h購物上很多專門賣香料的店家,選擇多,可以一次購足。(最方便但需等待)

- 替代方案: 真的找不到草果? 多放一個八角,再加一小片陳皮(橘皮曬乾)試試,能增添一點複雜香氣。小茴香籽沒有? 用少量孜然粉代替(但風味走向會略有不同)。別為了缺一兩樣就放棄,好吃的大盤雞也是可以變通的!

(實戰做法:廚房裡的熱辣交響曲)

終於來到重頭戲!在家烹調大盤雞,說是一場小型戰役也不為過。鍋碗瓢盆齊飛,香料氣息瀰漫整個屋子。但只要掌握幾個關鍵步驟,絕對能端出一鍋讓人驚豔(至少自己感動)的成品!記得,耐心是美味的催化劑。

(前奏:備料定輸贏)

- 雞肉處理: 雞塊洗淨瀝乾到超級乾!可以用廚房紙巾再壓一次。用少許米酒(或料酒)、一點點鹽、白胡椒粉稍微抓醃10分鐘(可有可無,我覺得影響不大)。

- 蔬菜洗切: 土豆削皮(或不削)切大滾刀塊,泡水防氧化。青紅椒去籽切塊。洋蔥切大塊(如果食譜有加)。薑切片,蒜頭拍扁。(備註:蔥段通常有兩種放法,爆香用蔥白,最後灑上用蔥綠。)

- 香料準備: 把八角、桂皮、草果(拍破)、花椒、小茴香籽等乾香料放小碟備用。乾辣椒剪成段(怕太辣就去籽)。

- 醬料調和: 把豆瓣醬、番茄醬、醬油(生抽為主,一點點老抽)放入小碗稍微拌一下,免得下鍋時手忙腳亂。

(高潮:鍋氣與香氣的共舞)

- 煸香雞肉 (關鍵!): 鍋燒熱,倒入比平常炒菜多一點的油(用耐高溫的油,如芥花油、葡萄籽油)。油熱後(可丟一小塊薑測試,冒泡即可),分批下雞塊(別一次倒下去,會降溫出水變水煮雞!)。用中大火耐心將雞塊煸炒到表面呈現漂亮的金黃色澤,雞皮微微緊縮捲起。這個步驟是雞肉香氣的來源,絕對不能省略或縮短! 炒好的雞塊先盛出備用。(我的教訓:貪快一次下太多,結果鍋子立刻降溫,雞肉出水,變成慘白的煮雞肉...)

- 爆香香料 (香氣炸彈): 原鍋原油(如果鍋底有焦屑渣渣,先清一下),視情況補一點油。轉中小火,先下薑片、蒜頭、蔥白段炒香。接著倒入步驟3的所有乾香料(花椒、八角、桂皮、草果、乾辣椒段、小茴香籽)。小火慢煸,用鍋鏟不停翻炒,直到香氣猛烈地竄出來(花椒麻香、八角甜香、辣椒辛香撲鼻),注意火候避免燒焦變苦。這步驟大概需要2-3分鐘,香氣決定一切!

- 醬料融合 (風味核心): 轉回中火,把步驟4混合好的醬料(豆瓣醬+番茄醬+醬油)倒入鍋中,快速翻炒。這時你會看到醬料在熱油中「炸」開,紅油湧現,香氣轉變為濃鬱的醬香味。持續翻炒約1分鐘,把醬香味炒出來。(小心醬汁噴濺!)

- 雞肉回鍋上色: 將步驟5炒好的金黃雞肉塊倒回鍋中,與鍋中香噴噴的醬料充分翻炒均勻,讓每一塊雞肉都裹上誘人的醬紅色。

(尾聲:燉煮與融合)

- 注入靈魂湯汁: 倒入足量的熱開水(或高湯更好)。水量要完全淹過所有雞肉再多一些點,因為後續還要加入土豆一起燉煮,土豆也會吸水。(重要原則:寧可稍微多一點,也不要中途加水!中途加水會嚴重稀釋風味)。 水量一次加足!

- 大火燒開轉文火慢燉: 蓋上鍋蓋(留一小縫),大火煮滾後,立刻轉小火(保持微微沸騰的狀態),燉煮20-25分鐘。這階段主要是讓雞肉入味、軟化。

- 土豆登場: 開啟鍋蓋,加入瀝乾水的土豆塊,稍微翻動一下讓土豆浸入湯汁中。蓋回鍋蓋(留縫),繼續用小火燉煮15-20分鐘,直到土豆達到你喜歡的軟度(筷子能輕鬆插入,邊緣稍微融化)。(注意:臺灣馬鈴薯比較易熟,時間可能要縮短,記得檢查!)

- 調味調整: 嚐嚐湯汁味道!此時進行最後調味:

- 鹹度: 通常靠醬油和豆瓣醬的鹹度已足夠,不夠再加點鹽。

- 甜度: 加入關鍵的糖(冰糖或砂糖)!份量看個人喜好,我喜歡加1.5~2大匙,它能完美柔和辣麻鹹。拌勻讓糖融化。

- 鮮度: 可加一點點雞粉(或味精),不加也行。

- 青紅椒點綴: 調味完成後,將青紅椒塊倒入鍋中,轉中大火,快速翻炒約1-2分鐘,讓青紅椒稍微變軟但仍保持爽脆口感和鮮豔色澤。這時湯汁應該已經收濃到你喜歡的程度。如果湯汁還太多,就開蓋大火稍微收一下汁。(喜歡湯汁多一點拌麵的,這時就不要收太乾!)

(最終章:麵與湯的完美結合)

- 煮寬麵: 另起一鍋滾水,加點鹽,煮步驟4準備好的寬皮帶麵(或義式寬麵)。按照包裝說明時間煮,但記得煮到彈牙有嚼勁(Al Dente)的程度最好,因為等等還要拌湯汁。煮好瀝乾,不用過冷水(保留麵粉質能更好掛汁)。

- 盛盤!大盤雞的儀式感: 找一個夠大夠深的盤子(重點!)。先把煮好的寬麵鋪在盤底。接著,用鍋鏟將鍋中所有內容物——雞肉、土豆、青紅椒、以及最重要的濃鬱醬汁——豪邁地澆蓋在麵條上!確保每一根麵條都有機會吸飽那精華湯汁。最後,可以灑上一把新鮮的蔥花(蔥綠部分)。

(上桌!) 忍住口水,趕快把這盤熱氣騰騰、香氣四溢的大盤雞端上桌吧!看著家人朋友驚喜的眼神,聽著麵條吸溜的聲音,還有稱讚「這大盤雞也太香了吧!」,那一刻,前面準備的辛苦都值得了!記得,一定要從最底下吸飽湯汁的麵條開始吃,那才是精華中的精華!

(廚房筆記:實戰後的真心總結)

- 時間管理: 做一次大盤雞從備料到上桌,大概需要1.5小時跑不掉。真心建議假日有空時再挑戰。

- 份量驚人: 這道菜真的名符其實的「大盤」,非常適合3-4人共享。兩個人吃通常會剩,但隔夜的大盤雞更入味!拌麵加熱一樣好吃。

- 麻辣程度調整: 乾辣椒的量、花椒的量、甚至去不去籽,都直接影響辣麻度。怕辣的朋友:

- 乾辣椒減半,並去籽。

- 花椒減半或改用味道較溫和的紅花椒。

- 增加番茄醬和糖的比例來平衡。

- 香料靈活性: 香料不必強求100%齊全。核心就是八角、花椒、豆瓣醬。其他的,有什麼放什麼,多點少點,家常菜就是這樣變通的!重點是做出自己和家人喜歡的味道。

- 失敗不可怕: 我第一次做鹹到要配兩碗白飯... 第二次花椒放太多麻到舌頭沒知覺... 第三次水放太少差點燒焦... 很正常! 每次調整一點點,記筆記,下次會更好。這鍋大盤雞的旅程,本身就是樂趣。

(Q&A:大盤雞實戰快問快答)

Q1:大盤雞吃不完,隔夜還能吃嗎?怎麼加熱比較好?

A: 當然可以!而且很多人覺得隔夜更入味!雞肉和土豆經過浸泡會更軟嫩好吃。加熱方式:

- 冷藏儲存: 密封放冰箱,盡量 2-3天內吃完。

- 加熱方法:

- 爐火加熱: 整鍋倒回炒鍋,加少量熱水(因為冷藏後湯汁會變濃稠甚至結凍),中小火慢慢加熱,邊加熱邊攪拌均勻,避免底部燒焦。試味道,若覺得稍鹹可再加點水或糖調整。

- 電鍋加熱: 放入內鍋,外鍋加半杯水,按下開關蒸熱即可。

- 麵條處理: 隔夜的麵條會吸乾湯汁變得很鹹,不建議一起儲存。建議要吃時再煮新鮮的麵條來搭配。

Q2:家裡沒有寬皮帶麵,還有什麼麵條可以替代?

A: 除了前面提到的義式寬扁麵 (Tagliatelle) 外,這些選擇也不錯:

- 刀削麵: 夠寬厚,耐煮吸湯,口感Q彈,是非常好的替代品。

- 烏龍麵(冷凍或乾燥): 選粗一點的款式,口感滑溜有嚼勁,能掛得住湯汁。

- 手工拉麵(寬版): 市場製麵攤買得到,煮的時間要控制好,別煮太軟。

- 不推薦: 細麵、陽春麵、油麵、米粉... 口感無法匹配濃厚的湯汁,容易軟爛或吸湯不均。

Q3:做一鍋大盤雞成本高嗎?會不會很貴?

A: 以份量來說,其實非常划算!主要成本在雞肉。如果選仿土雞腿,一鍋用2隻大雞腿約120-150臺幣。土豆、青紅椒、洋蔥、香料這些都是相對便宜的食材。一鍋足夠3-4人吃飽,平均下來一人不到100元,比去餐廳吃便宜太多,而且料多實在又安心!自己炒的香料香氣,絕對是餐廳比不上的!(重點是成就感無價啊!)